Standardisation of nailfold capillaroscopy for the assessment of patients with Raynaud’s phenomenon and systemic sclerosis.

Autoimmun Rev . 2020 Mar;19(3):102458.

【Keypoints】

-

capillaroscopy毛細血管画像検査が2013年のACR/EULARのSScの分類基準に組み込まれている

-

Gold standardとしてはvideocapillaroscopicを用いて200倍の倍率で、指の中央部の直線1ミリメートルの少なくとも2つの隣接した視野撮影することであるが、スクリーニングとしてdermatoscopy、USB microscopy、ophthalmoscopyも使用できる

-

毛細血管像の定量的評価ではcapillary density毛細血管密度、capillary dimension毛細血管幅、presence/absence of abnormal shapes異常形状の有無、presence/absence of haemorrhages出血の有無などの毛細血管像を標準的な方法で評価

-

健常者やSSc以外のCTD患者では、ステレオタイプの「正常」な毛細血管像の特徴と、様々な毛細血管像の変化(すなわち「非特異的異常」)の両方が存在する可能性があり、SScでは、特異的な異常(すなわち、「強皮症パターン」)が存在することがある

-

「強皮症パターン」と「非強皮症パターン」を識別するための評価者間での信頼性は様々な研究をとおしてgood to excellentであり、強皮症パターンの“early”, “active” , “late”はトレーニングすることで正確性が増す

-

現在、毛細血管鏡の特徴を自動測定するための研究は、急速に発展している

【背景】

-

nailfold爪甲ではcapillaries毛細血管が皮膚表面に対してperpendicular垂直ではなくparallel平行に走っているため、非侵襲的に可視化することができる Milano: Elsevier Srl; 2010.

-

しかし毛細血管壁自体は見えない。観察できるのは毛細血管の中の赤血球のcolumn柱である

-

Nailfold capillaroscopy爪甲毛細管検査はscleroderma pattern強皮症パターンであるかどうかがprimary Raynaud’s phenomenon (RP) 原発性レイノー現象か secondary Raynaud’s phenomenon (RP)二次性レイノー現象の鑑別に役に立つ

-

“Abnormal nailfold capillaries”は2013年の米国リウマチ学会(ACR)/欧州対リウマチ連盟(EULAR)のSSc分類基準に含まれており、分類に必要な9点のうち2点分の項目である Annals of the rheumatic diseases 2013;72(11):1747–55. Arthritis and rheumatism 2013;65(11):2737–47.

【歴史】

-

1970年代・・・Maricqらによる結合組織病(CTDs)の毛細血管鏡検査に関する研究

-

Maricqは爪甲全体を観察できる広視野顕微鏡(倍率12倍程度)で観察。強皮症パターンの主な異常所見として

-

widened capillaries 拡張した毛細血管

-

avascularity (“loop drop-out”) 無血管症(ループ・ドロップアウト)

-

haemorrhages 出血

-

distortion of the normal capillary architecture 正常な毛細血管構造の歪み

-

-

-

1990年代・・・200倍程度の高倍率のビデオキャピラロスコピーが開発されたことで関心が高まった

-

臨床医にとっての用途はRPを呈する患者において、根底にあるscleroderma spectrum (SDS) disorder強皮症スペクトラムを早期に同定すること Ann Rheum Dis 2011;70(3):476–81.

-

-

2004年以降 EULARのトレーニングコースは隔年で開催されて、いつも定員オーバーで人気である

-

SScに関心をもつ臨床医の中では日常臨床で爪部毛細血管内視鏡検査(NVC)を行っているものも多い Rheumatol Int 2017;37(11):1879–90.

-

研究では爪甲毛細血管異常の関連性や疾患の予測因子としての「強皮症パターン」(例えばdigital ulceration趾潰瘍)など画像取得と解釈の信頼性に関する発表も行われている Arthritis Rheum 2016;68(10):2527–39.

-

爪甲毛細血管検査を臨床試験のアウトカム指標として用いるのならば、異なるqualitative質的・quantitative量的パラメ ータの信頼性を確立することが重要

【Capillaroscopy equipment】

- Stereomicroscopy (= widefield microscopy)ステレオマイクロスコピー

- 200倍まで

- Maricqが使用したもの

- 非常に高価でありトレーニングも必要

- 医師が爪甲部全体をほぼ1つのフレームで見ることができ、微小血管網全体を素早くパノラマで見るのに有効でもある

- Ophthalmoscopyオフサルモスコピー

- 15倍まで

- 安い

- ベッドサイドやクリニックで使えるが、画像の保存や分析ができないため、研究用途には向かない

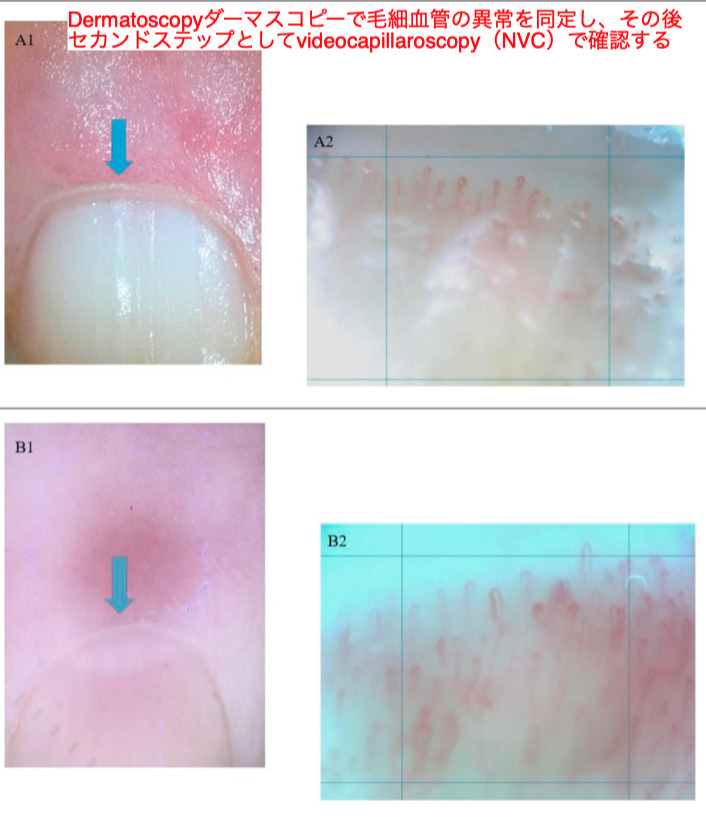

- Dermatoscopyダーマスコピー

- 10倍まで

- 安くてオフサルモスコピーより使いやすく信頼性もvideocapillaroscopy(NVC)と同等

- Dermatoscopyダーマスコピーで毛細血管の異常を同定し、その後セカンドステップとしてvideocapillaroscopy(NVC)で確認する

- Smartphone devices

- 20倍まで

- 非常に安く、初心者でも評価に役立つ

- Digital USB microscopy

- 300倍まで

- 機器がシンプルでトレーニング期間も短いが、毛細血管の密度と幅を測定するためのソフトウェアが市販されておらず、研究用途には向かない Rheumatol Int 2017;37(11):1879–90.

- Digital videocapillaroscopy

- 500倍まで

- これがゴールドスタンダード。ソフトウェアもよい。だが非常に高価 Autoimmun Rev. 2019:102394.

- 上記で紹介したデバイスは特異性は高いが、Stereomicroscopyより感度が低い Mod Rheumatol 2018;28(4):676–80.

- 着目すべきは、ゴールドスタンダードであるNVCが利用できない場合に、皮膚鏡とスマートフォンがスクリーニングツールとして使用されるようになってきていること

- 現在、マニュアル操作での画像解析は時間がかかるため、自動解析のソフトウェアが評価されている Annals of the rheumatic diseases 2017;76:914.

【正常所見と異常所見】

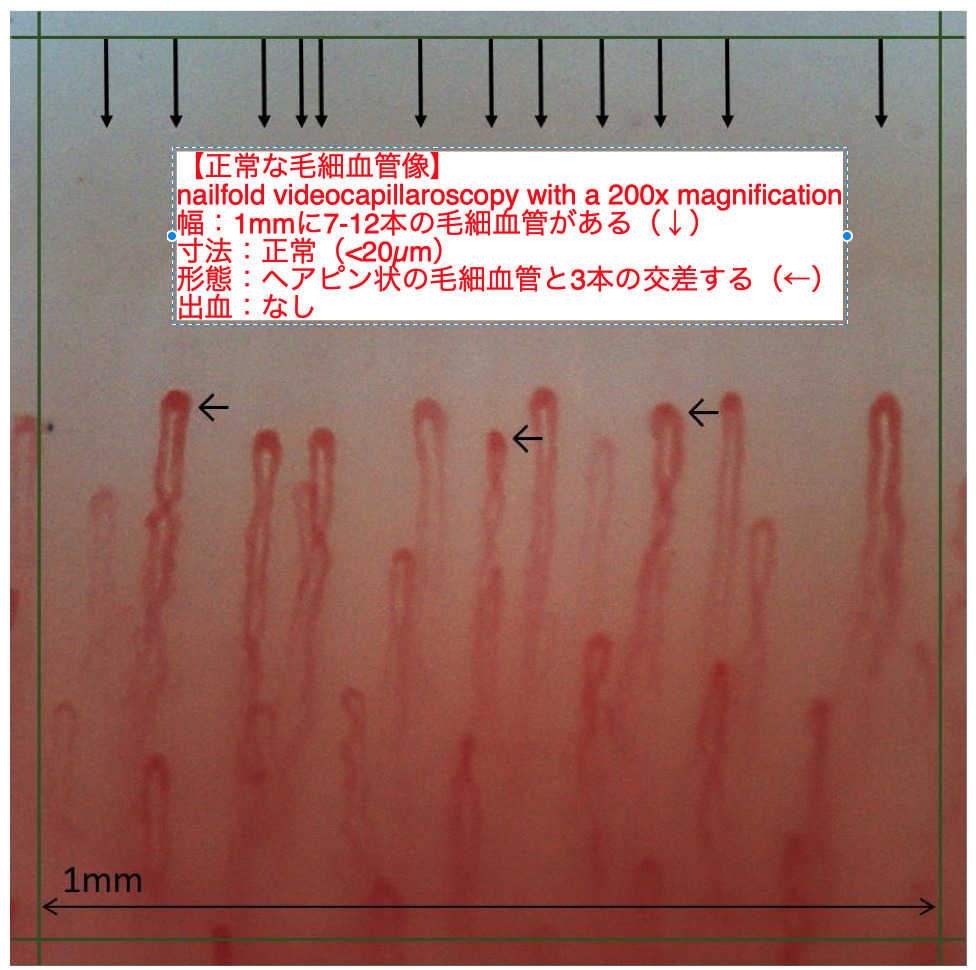

ゴールドスタンダード Milano: Elsevier Srl; 2010.

- The NVC technique with 200× magnification, capturing at least two adjacent fields of 1 mm in the middle of the nailfold finger, is the gold standard capillaroscopic technique to perform nailfold capillaroscopy

- NVCを用いて200倍率で爪甲指の中央で1mmの隣接する2視野以上をキャプチャーして評価する

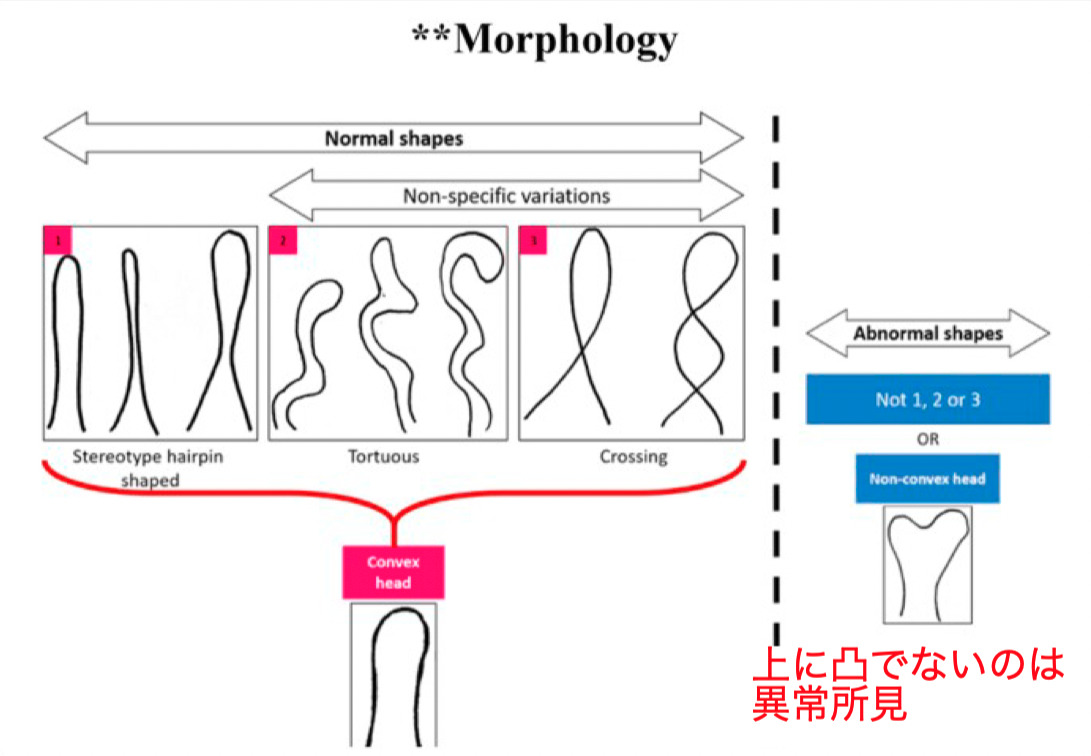

正常の毛細血管の定義

- Capillaries with a “hairpin” shape, (once or twice) crossing shape or tortuous shape (the afferent and efferent limb bend [= undulate] but do not cross)

- 毛細血管の先端が凸状であり、ヘアピン型,交差型(1回または2回),蛇行型(求心性と遠心性が曲がっているが交差しない)

- それ以外をすべて異常と定義する Rheumatology (Oxford) 2018;57(4):757–9.

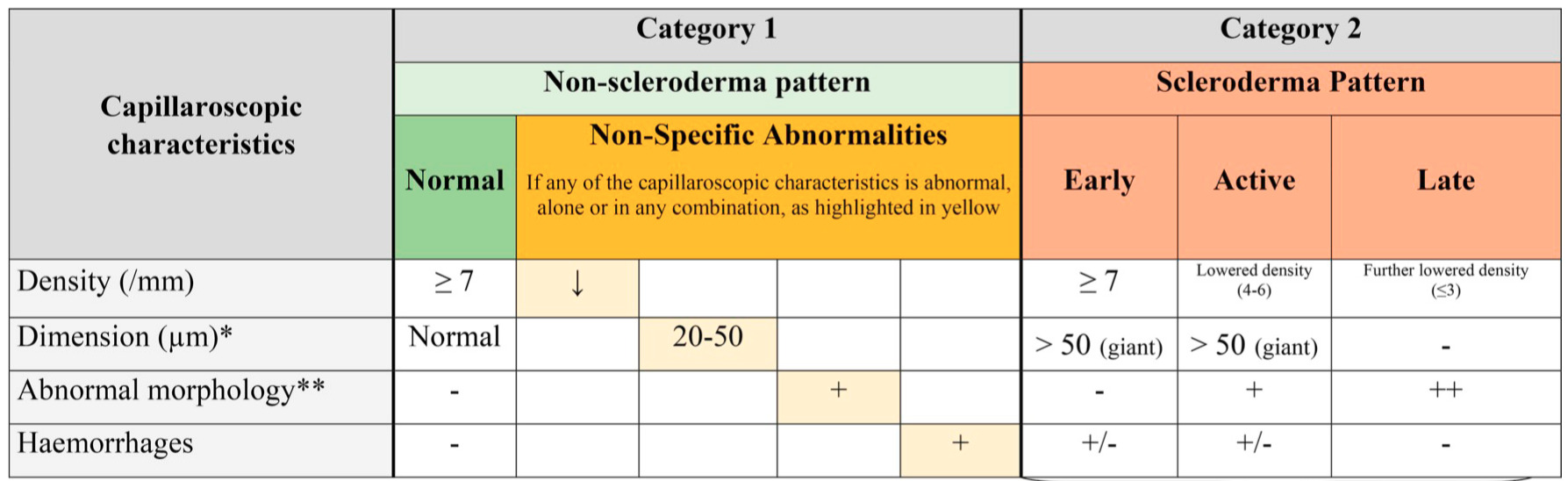

qualitative assessment 定性的評価

- 「全体的なパターン認識」を行い「強皮症パターン」として分類されるかどうかを決める Autoimmun Rev. 2019:102394.

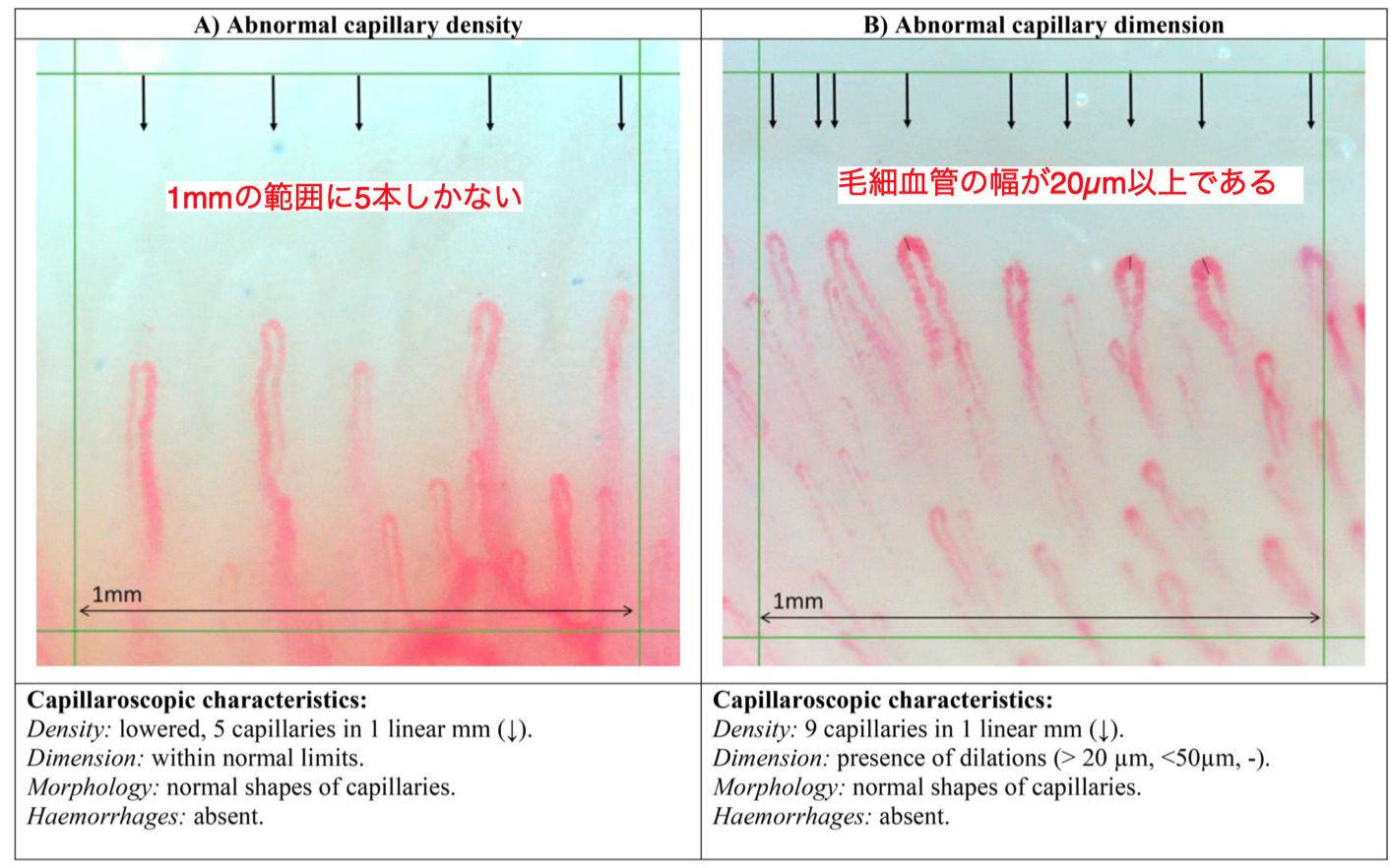

quantitative assessment 定量的評価

毛細血管の特性を単位量(例えば、1mm)ごとに評価する

-

capillary density (number of capillaries) 毛細血管密度(毛細血管の数)

-

capillary morphology (shape of individual capillaries) 毛細血管形態(個々の毛細血管の形状)

-

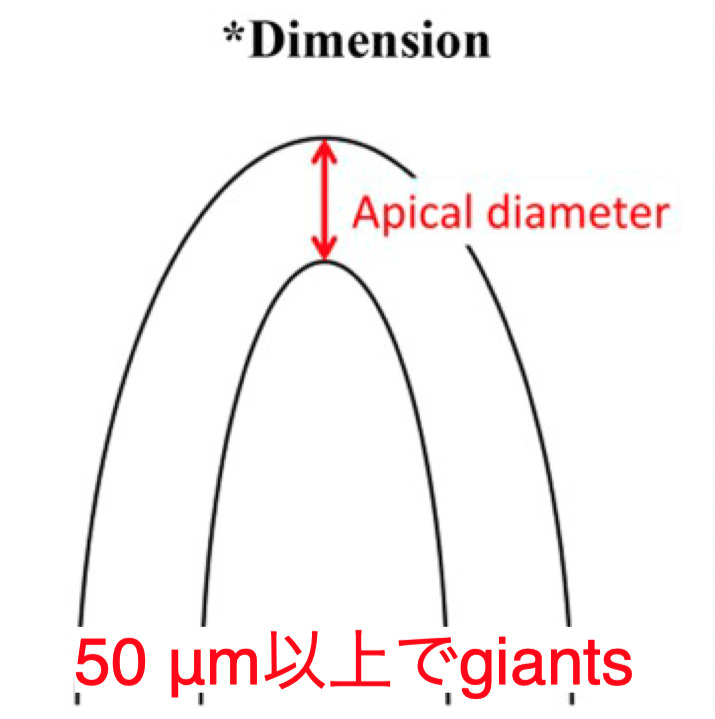

capillary dimension (width of the apical limb of the capillary) 毛細血管幅(毛細血管の先端縁の幅)

-

presence/absence of haemorrhages 出血の有無

「強皮症パターン」と「非強皮症パターン」の鑑別 Autoimmun Rev. 2019:102394.

- 組み合わせ次第では強皮症パターンとして特異性が高い Autoimmun Rev 2018;17(4):344–52.

原発性と二次性RPの病理学的な違い

- 原発性RP:毛細管現象が正常であるという基準を満たす(上記詳細)

- SScによる二次性RP:毛細管現象で「強皮症パターン」を通常認める Clin Exp Rheumatol 1992;10(5):485–8.

“early” SScの二次性RPの基準案

- SSc特異的抗体(すなわち、抗CENP-B、抗Th/To、抗Topo Iまたは抗RNAP III)が陽性であり、爪甲毛細管検査で「強皮症パターン」を認める Arthritis Rheum 2008;58(12):3902–12.

- 5年以内に65.9%が臨床的に明らかなSScを発症した

- 長期の追跡調査後に約80%が臨床的に明らかなSScを発症した

- 上記の基準を満たさない患者で長期追跡調査後に臨床的に明らかなSScを発症したのはわずか1.8%

“very early” diagnosis of SSc (VEDOSS criteria)の提案 Ann Rheum Dis 2011;70(3):476–81.

- VEDOSS criteriaは以下を含んでいる

- RP

- puffy fingers

- anti-nuclear antibody (ANA) positivity

- SSc-specific antibodies

- “scleroderma pattern” on nailfold capillaroscopy

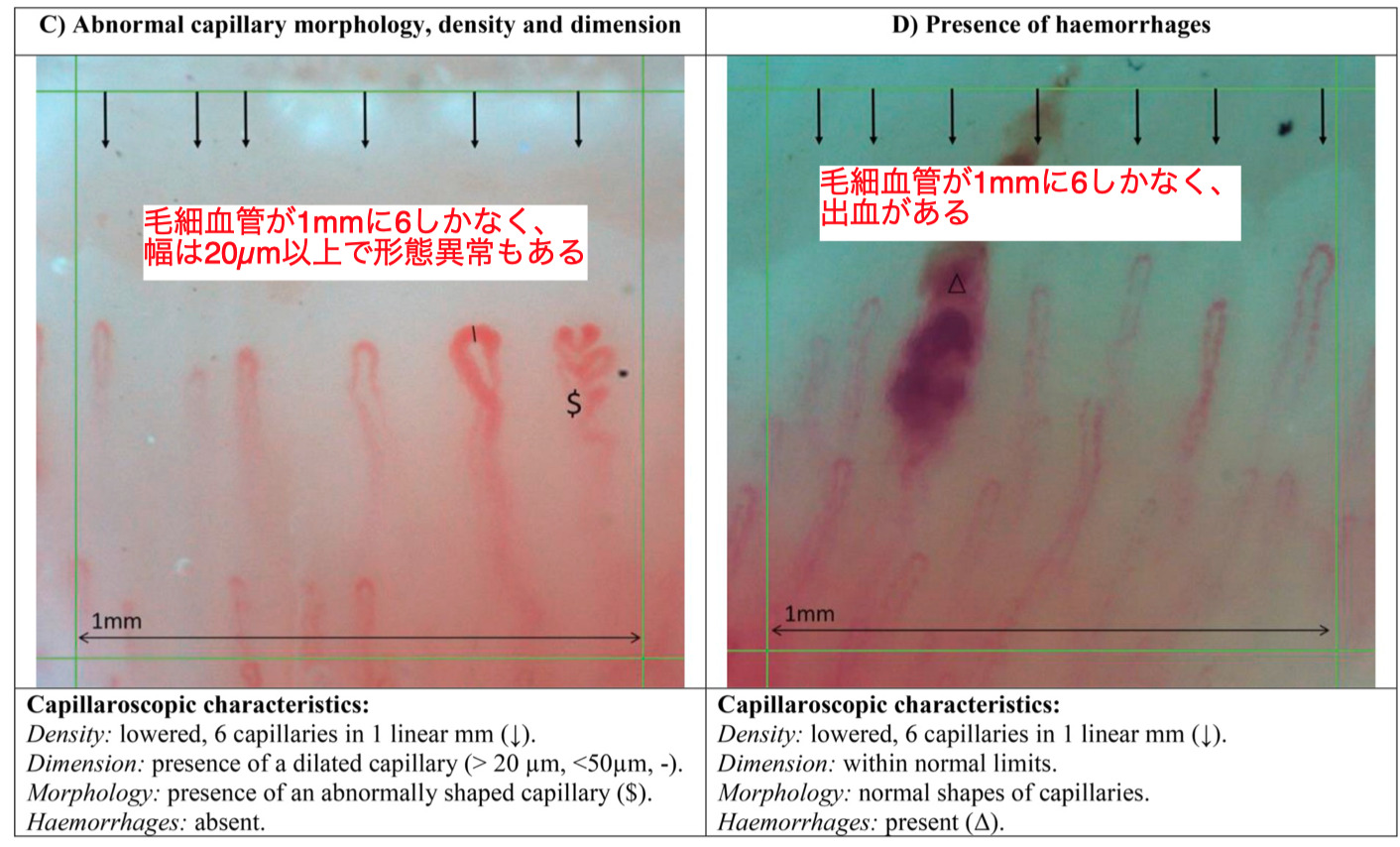

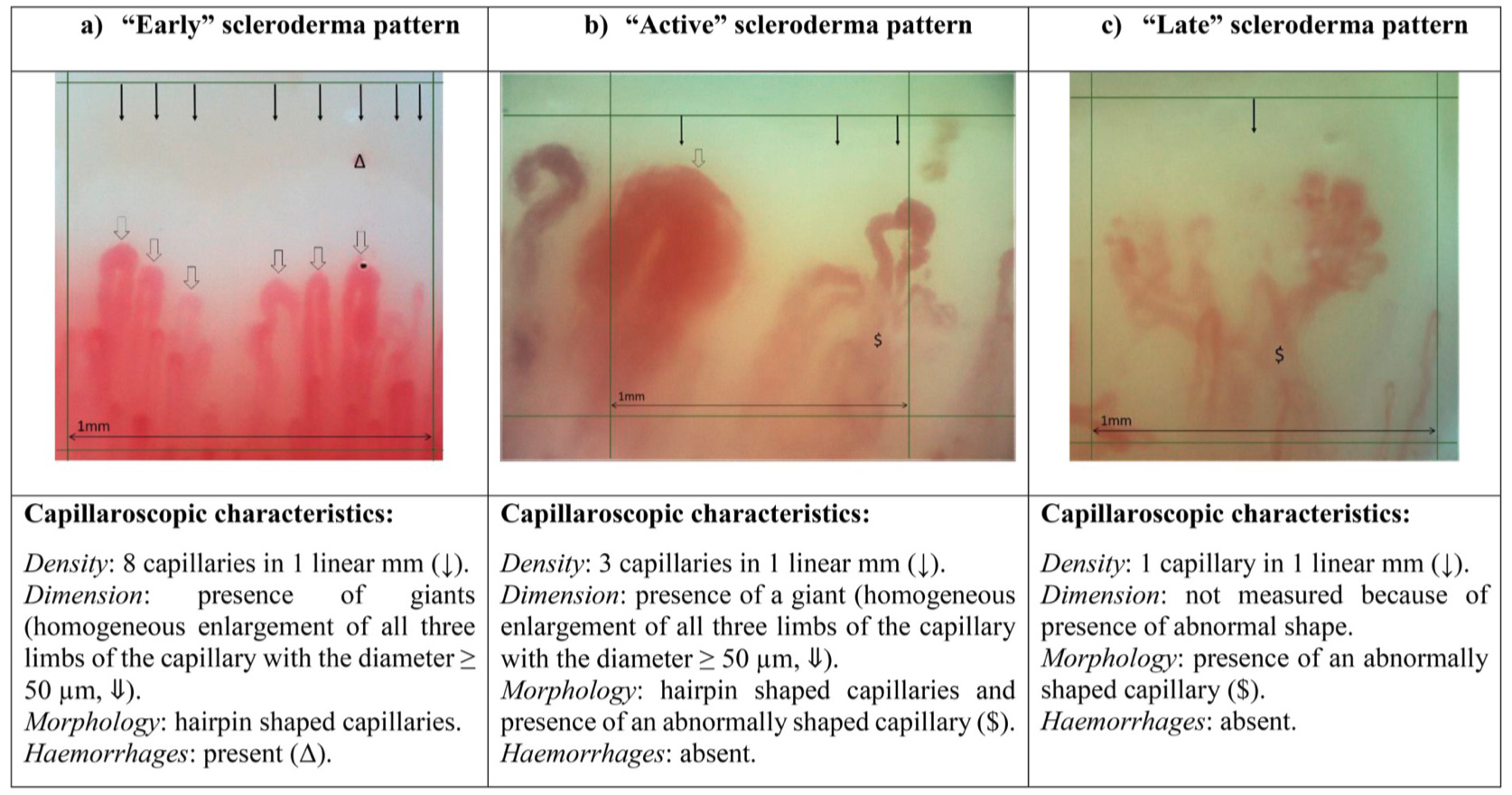

- VEDOSSのコホートでは“early” scleroderma pattern(giantsであるが、毛細血管の消失はない)が最も見られている Ann Rheum Dis 2017;76(Suppl. 2):65.

- これは臨床的に明らかなSccが起こる前には、毛細血管の消失は起こらないことを意味している

- このことはthe Koenig prospective studyと一致している Arthritis Rheum 2008;58(12):3902–12.

- VEDOSS患者では“late” scleroderma patternが生じない

- 臨床的に明らかなSccでは「晩期」強皮症パターンが臓器浸潤と関連していることから考えられる Ann Rheum Dis 2012;71(10):1636–9.

Maricqらが提唱した「強皮症パターン」について

-

毛細血管ループの3つのセグメント(動脈、静脈、中間)の顕著な拡がり

-

毛細血管の喪失

-

爪甲毛細血管床の乱れ

-

“bushy” capillaries 「ふさふさした」毛細血管

これらの基準では関連疾患の確定診断のないRP患者、皮膚筋炎(DM)、混合結合組織病(MCTD)、未分化結合組織病(UCTD)など、臨床的に認識できるSSc「以外」のSDS疾患にも認められることになる

-

Maricqらはこれらの疾患には共通の病因がある可能性を示唆し、これらの疾患をSDS疾患ファミリーと名付けた J Rheumatol 1982;9(2):289–91.

-

またSDSパターンを定量的に定義し,「確実に肥大した」毛細血管がSDS疾患の判別因子であることも証明した Microvasc Res 1986;32(2):271–6.

-

CutoloらはACR基準を満たすSSc患者コホートの爪甲を200×倍率のNVC手法で定性的に評価し、「強皮症パターン」を“early”, “active”, “late”にサブグレード化した J Rheumatol 2000;27(1):155–60.

SSD強皮症スペクトラム障害以外のCTDに起因する二次性レイノー現象における非特異的な異常

全身性エリテマトーデス(SLE)やシェーグレン症候群などの他のCTDは、ユニークな毛細血管パターンを有さず、下記のような非特異的な毛細血管異常を認める Autoimmun Rev 2018;17(4):344–52.

-

elongated” capillaries

-

“widened” loops

-

prominence of the subpapillary plexus

-

haemorrhages

-

abnormal shapes (e.g. “bushy” capillaries, “bizarre” capillaries)

上記の所見がある場合はなにかしらのCTDが基礎にあることを示唆する

【スコアリング】

-

NVCで検出される毛細血管密度は、最も信頼性の高い毛細血管像のパラメータであり、疾患の進行予測や治療効果の検出に利用されている J Rheumatol 2019;46(9):1061–3.

-

“Capillaroscopy Skin Ulcer Risk Index”や”Microangiopathy Evolution Score”、”Daily Risk Index”といったスコアリングがある

-

severe SSc症例におけるNVCの変化/スコアが減少することが示されている Microvasc Res 2018;118:113–20.

-

毛細血管径のごく初期の拡張は“early” scleroderma patternの予測因子となり、またRP患者において平均毛細血管径が30μm以下であれば、二次的RPは発生しないと予想されている

-

その他にも、NVC評価と機能的な相関関係(末梢血流変化)の相関もある Autoimmun Rev 2018;17:775–80.

-

最近の研究ではNVCで何本(およびどの)指をルーチン評価すべきかという研究が発表されており、結果として毛細血管異常の検出感度は、検査する指の数が増えるほど高くなることが示された Rheumatology (Oxford England). 2019;58(2):284–8.

-

1指のみ(右中指と左薬指それぞれ)の場合は31.7%から46.6%、

-

2指(両薬指)の場合は59.8%、

-

4指の組み合わせ(両薬指と中指)の場合は66.7%、

-

8指の場合は74.6%

-

-

毛細血管の異常を正確に検出するためには、8本の爪甲すべてを検査する必要がある

-

時間的制約があれば両薬指を2指検査すべきだろう