Alterations in the primary diagnosis of lymphomas pretreated with corticosteroid agents. Leuk Lymphoma. 2011 Mar;52(3):425-8.

【Conclusion】

-

corticosteroidの前投与と臨床的/形態学的変化との間にcause and effect relationship因果関係があることが研究によって示唆されたが、この問題はさらに調査する必要がある。

-

しかし、腫瘍崩壊症候群、過剰なアポトーシス細胞、リンパ節収縮などのいくつかの変化を認めたが、おそらくpro-apoptotic effectプロアポトーシス効果を介しており、これは副腎皮質ホルモン投与との因果関係を示すかなり強い証拠となる可能性がある

【Introduction】

-

コルチコステロイドは、肺閉塞性疾患、自己免疫疾患、神経学的変化、皮膚アレルギー反応、偽リンパ腫、肉芽腫性炎症、上大静脈症候群など、さまざまな疾患に対して処方されている

-

著者らが出会ってきた患者の中には、上述した疾患の症状に対してコルチコステロイドで治療され、後にリンパ腫と診断された患者やリンパ腫の予備診断を受けていた患者がいる

-

ステロイド・その後に診断されたリンパ腫・およびステロイドが処方された原疾患において、それぞれがどののように影響しあるのか

-

特にコルチコステロイドがリンパ腫治療における化学療法プロトコルの一部としてしばしば使用されることからに著者らは大きな関心がある

-

この問題には以下のような数多くの疑問がある

-

ステロイドの先行投与は、リンパ腫の病理組織像を不明瞭にしてしまうのか?

-

ステロイドの投与は診断過程を著しく複雑にし、適切な診断に至るのを遅らせてしまうのか?

-

ステロイドの先行投与はacute tumor lysis syndrome急性腫瘍崩壊症候群と呼ばれる状態をつくってしまうのか?

-

グルココルチコイド誘発性のアポトーシスは、上記の現象の一部または大部分を説明しているのだろうか?

-

【本研究の目的】

-

著者らは患者の病歴とスライドを検討し、これらのリンパ腫にみられる変化にその副腎皮質ステロイド薬の役割を明らかにすること

【Materials and methods】

-

著者らの外来診察の記録から、この研究の対象となる患者らを同定した

-

これらの患者は、リンパ腫患者/リンパ腫の疑いのある患者と定義され、研究の動機となった

-

さらに、血液専門医が科のファイルから同様の病歴を検索し、患者を特定した

-

-

検索された患者データには、ステロイドに関連するもの、確定診断が困難なものに重点を置いた臨床的特徴が含まれていた

-

形態学的特徴は、患者のスライドを検討することによって得られた

-

特に、アポトーシス、ネクローシス、クラッシュエフェクトに注目し、免疫組織化学染色や遺伝子再配列の解析も行った

-

-

-

各患者の臨床データと形態学的データの両方が含まれた

-

患者は5つのカテゴリーに分類され、それぞれが類似の病態を示していた

【Results】

-

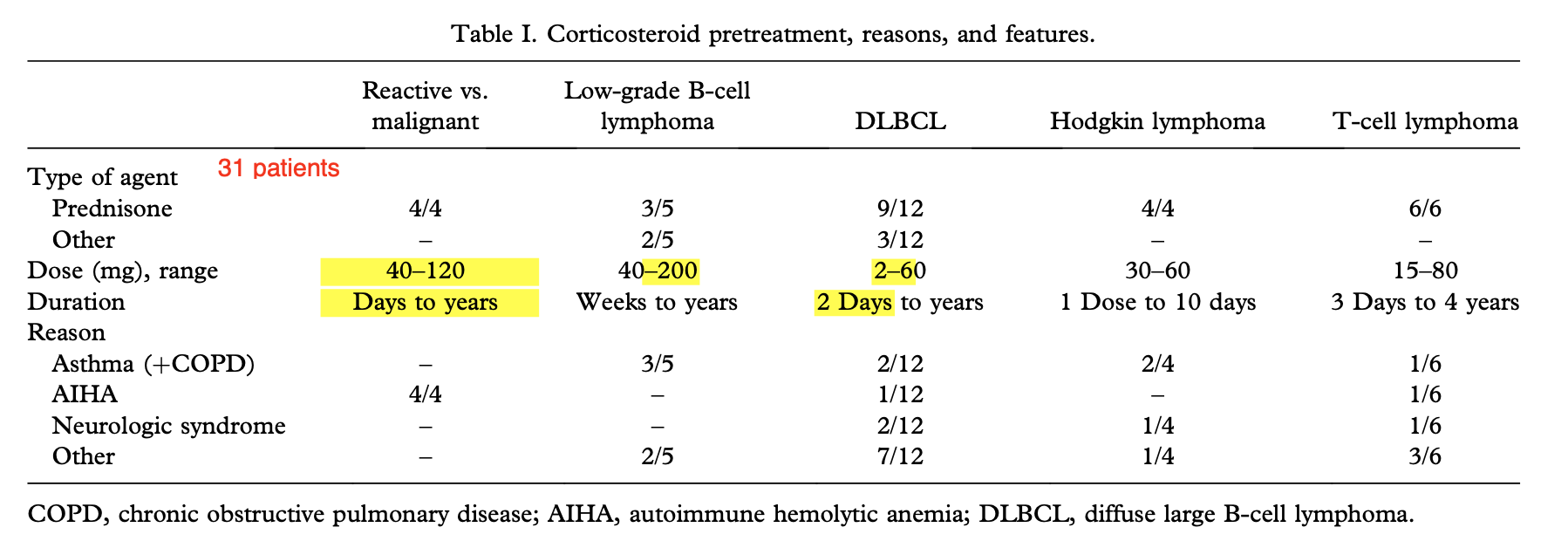

生検前、リンパ腫の診断がつく前にcorticosteroidsを投与された31人の患者を調査した。それぞれ以下の理由でフォロー中であった

-

8人: asthma喘息(うち2人はCOPD)

-

5人: autoimmune hemolytic anemia自己免疫性溶血性貧血

-

3人: neurologic syndrome神経学的疾患

-

3人: dermatosis皮膚病

-

2人: lung infiltrates肺浸潤

-

10人: other

-

-

診断に関連した、副腎皮質ステロイド投与となった理由は以下の図

-

多くの患者は30-60mgのprednisoneを投与されいた

-

他にも、2mgを10年間投与されていた患者から120mgを5日間投与されていた患者まで幅があった

-

prednisoneに加えて以下のステロイドが投与されていた患者もいた

-

2名の患者にはBudecortブデコートが吸入投与

-

2名の患者にはデキサコート Dexacort が1〜2日間経静脈投与

-

1名の患者には皮膚病変へのコルチコイド外用剤投与

-

診断群別のコルチコイド製剤の分布に関しては‘reactive vs. malignant’ 群ではプレドニゾンの投与量が多く、治療期間が短かった

診断群別にcorticosteroidの前処置を行った患者の属性

-

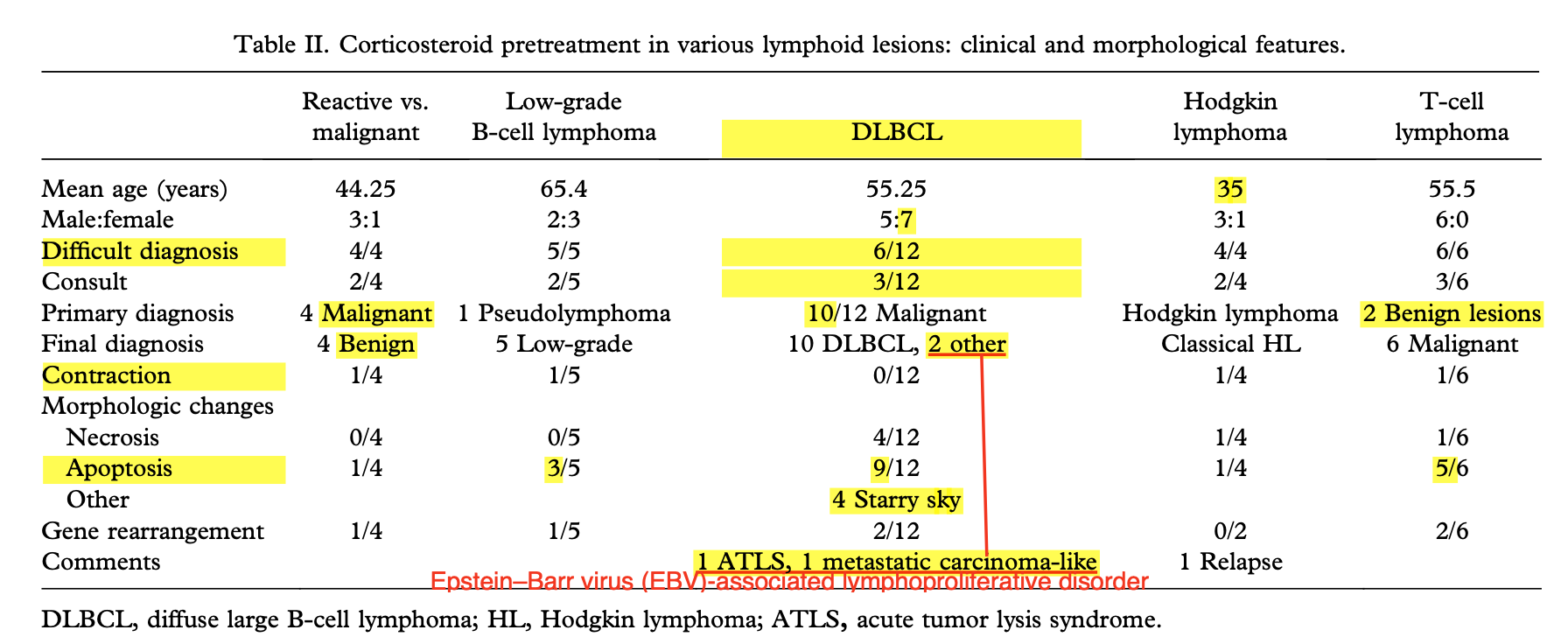

平均年齢は、classical Hodgkin lymphoma(CHL)を除いて、患者の平均年齢が高く、それ自体は診断(疫学?)とほぼ一致している

-

男女比では、diffuse large B-cell lymphoma(DLBCL)びまん性大細胞型B細胞リンパ腫が女性で過度であることがわかる

-

主観的なパラメータではあるが、DLBCLの半数を除いてすべての症例で診断が困難であった

-

診断の困難さは、外部にコンサルトした症例数に比例して増加した

-

診断の複雑さは、最終診断の変化にも関連していた

-

‘reactive vs. malignant’ 群では、全例が当初は悪性とされたが、最終的には良性と診断された

-

DLBCLとTcellリンパ腫の各2例は、当初良性とされた

-

最終的にホジキンリンパ腫の症例はCHLと診断され、その型が追加された

-

ステロイド前処置後、診断のための生検前に、触診や画像診断で評価したところ、31例中4例でLymphoid tissue contractionリンパ組織収縮を認めた

-

リンパ組織のアポトーシスはDLBCLとT細胞リンパ腫で顕著であったが、低悪性度B細胞リンパ腫でも認めた

-

後者の2例では、過剰なアポトーシスの所見があり、診断に大いに迷った。DLBCLでも数例でstarry sky patternが見られた

-

DLBCL群では2例が、DLBCLとは異なる診断となった

-

1例では,最終的にEpstein-Barrウイルス関連リンパ増殖性疾患の診断に至った

-

この生後13カ月の女児患者は,急性腫瘍崩壊症候群の所見を示しており、もともとStill病と診断されてプレドニゾンが投与されていた

-

-

【Discussion】

-

グルココルチコイド投与歴がリンパ腫に及ぼす影響については、現在までのところ完全には解明されていない

-

少数例ではあるが、原因と結果の関係を示すのは容易であった

-

その最も顕著な例は急性腫瘍崩壊症候群で、1例のみであった

-

副腎皮質ステロイドの使用が唯一の原因ではないが、以前より最もよく報告されているされているものの一つである

-

さらに4例では、ステロイド投与後、生検前にリンパ節の収縮が起こっていた

-

可能性のあるメカニズムとしては自然退縮したことが提案されているが、本研究の症例では副腎皮質ステロイドによる可能性が主な理由と考えている

-

第3の効果であるアポトーシスは17例で認められ、多くの症例で顕著であった

-

少数の症例では、 starry sky patternの所見を認めた

-

CHLの症例、低悪性度B細胞リンパ腫の数例、異型リンパ球過形成、末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)の症例のほとんどにおいて、過剰なアポトーシスの所見はなさそうである

-

著者らは以下の疑問を挙げている

-

これらがコルチコステロイドの前投与によるものかどうか

-

その他の効果・腫瘍崩壊症候群・リンパ節収縮などが、corticosteroidsによって誘導された過剰なアポトーシスを介して生じたものかどうか

-

-

他のより直接的でない特徴では、ステロイドの役割を指摘することができる

-

今回の研究対象において古典的な形態の修飾があるか

-

CHL-混合細胞型の症例は、腫瘍細胞の乏しいという点が目立つ

-

follicular lymphoma濾胞性リンパ腫(grade I)の1例は,小型で解離したリンパ節の形態が示された

-

サルコイドーシス既往の患者で発症した縁辺部B細胞リンパ腫の1例は、後にびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に移行した

-

本研究ではBudecortブデコートを吸入投与された患者を研究対象とした

-

吸入ステロイドの全身効果についてはまだ論争がある。しかし、著者らの患者では全身効果を示す証拠が得られている

-

SMTHLBCLと診断された3人の患者は、特異な組織学的特徴を示した

-

1例では、脾臓摘出術の前に投与されたcorticosteroidコルチコステロイドにより、上皮細胞は消失した

-

THRLBCLとは対照的に、SMTHLBCLでは大細胞だけでなく小細胞のB細胞も認めた

-

これらの変化におけるステロイド役割は完全には明らかではない

-

DLBCLの症例において転移性癌様パターンが報告されているが、グルココルチコイド投与との関連は以前にはなかった

-

上記に加えて、診断に至る難しさや、予備診断と最終診断の間のばらつきは、ステロイド前処置の効果の間接的な証拠とみなした

(limitations)

-

コントロール群がないことであるが、用意することはほぼ不可能である。