ANCA vasculitis presenting with acute interstitial nephritis without glomerular involvement. Clin Nephrol Case Stud. 2019 Jul 19;7:46-50.

【Introduction】

- MPO-ANCAでは腎臓の関与が一般的で、pauci-immune型crescentic glomerulonephritis 半月体形成性糸球体腎炎(GN)として発症する

- AAV関連GNでは、尿細管間質性病変を認めることがあるが、ボーマン嚢の破裂と半月体形成に続発するもので、孤立したプロセスによるものではないと考えられている

- 糸球体病変を伴わない孤立性間質性腎炎を呈する症例の報告はPR3ANCA陽性のAAVでは報告はなく、MPO-ANCA関連血管炎でわずかに報告されている

【Case report】45歳女性

クローン病、副鼻腔炎の再発、GERD、多関節関節症の既往歴があり、クリニックに受診していた

腎臓内科で最初の2011年3月に顕微鏡的血尿と蛋白尿を指摘された

クレアチニンは0.7 – 0.9 mg/dL

血清学的検査ではp-ANCAが陽性でMPO titer of > 100 units/mL

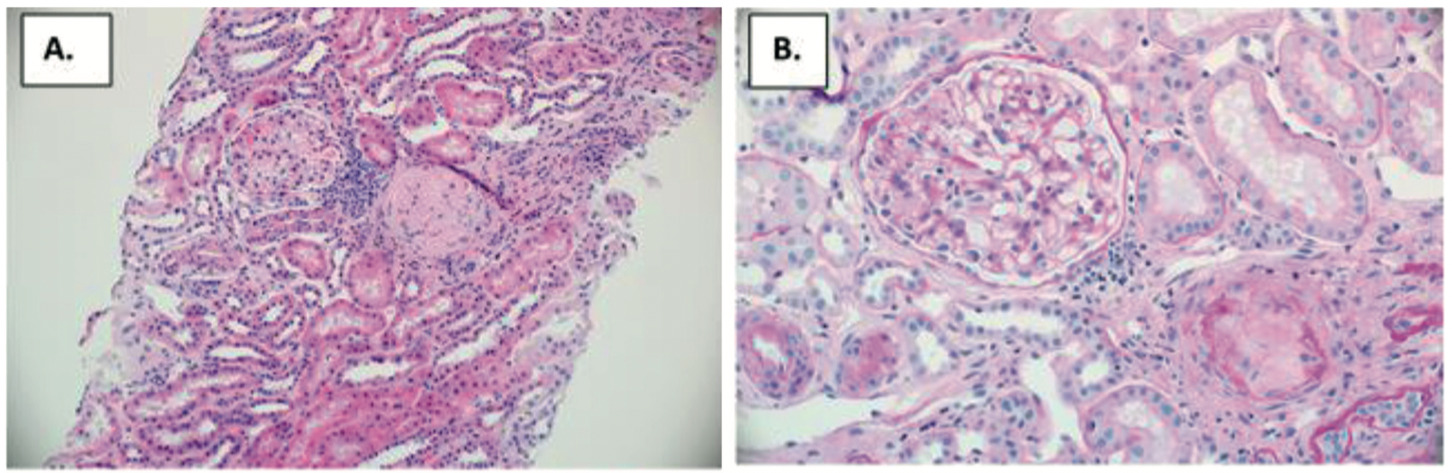

2011年6月の一回目の腎生検(下図)で以下を認める

- acute interstitial nephritis 急性間質性腎炎

- mild interstitial fibrosis 軽度の間質性線維化

- tubular atrophy 尿細管萎縮

- mild focal hyaline arteriosclerosis 軽度局所ヒアルロン酸動脈硬化症

〈その後の経過〉

さらに、6月には咳と胸痛の症状から肺炎と推定され、胸部X線と非造影CTで左下葉の浸潤を指摘され、治療を受けた

その後、肺癌専門医の画像診断と臨床所見から、肺梗塞を伴う肺塞栓症であると考えられた

造影剤アレルギーのため、CTによる血管造影は行わなかった

同年、機能性子宮出血の管理のために処方されたエストロゲン含有経口避妊薬は中止され、彼女は肺塞栓症と推定され、低分子ヘパリンによる抗凝固療法とワルファリンによる抗凝固療法を受けた

2011年8月から9月にかけて,蛋白尿が3.3 g/日、血清クレアチニンが2.1 mg/dLまで増加した

prednisone とazathioprineの投与を開始し、2012年2月までに血清クレアチニンは0.9mg/dLに改善し、プレドニゾンは徐々に漸減させた

その後はリウマチ科に紹介があり、血清クレアチニンの上昇と炎症性多発性関節炎が疑われる多関節炎,抗MPO抗体強陽性のため,顕微鏡的多発血管炎MPAと診断となったが、AAVに特徴的な腎所見(糸球体腎炎)を認めなかったため、その時点では免疫抑制療法は変更しなかった

2013年7月から腎機能が悪化し、Creは1.9まで増悪があり2013年10月の二回目の再腎生検

- acute interstitial nephritis without vasculitic glomerular involvement 再び血管炎性糸球体病変を伴わない急性間質性腎炎

- secondary glomerulosclerosis 二次性糸球体硬化症

- mild interstitial fibrosis 軽度の間質線維化、

- tubular atrophy 尿細管萎縮を認めた

〈その後の経過〉

Prednisone と cyclosporine が開始され、血清クレアチニンは1.2 – 1.4 mg/dLまで改善

GERD既往のため服用していたPPIの中止も試みたが、ranitidineラニチジンで逆流症状が悪化したため忍容性が低く、2014年4月下旬にomeprazoleオメプラゾールを再開

2014年、腹痛で入院し、クローン病と診断され、adalimumab開始

急性間質性腎炎はクローン病が原因とされ、2016年にシクロスポリンを中止した

腎機能は徐々に悪化し、2018年2月に2.3mg/dLに上昇

3度目の腎生検が実施

- active interstitial nephritis without glomerulonephritis 糸球体腎炎を伴わない活動性の間質性腎炎が

- severe interstitial fibrosis 重度の間質性線維化

- tubular atrophy involving over 80% of the cortical parenchyma and global glomerulosclerosis 皮質実質の80%以上に及ぶ重度の尿細管萎縮

〈その後の経過〉

mycophenolic acid と prednisone の投与を開始したが十分なレスポンスは得られず、rituximab induction therapyリツキシマブ導入療法が行われた

免疫抑制療法導入時にはすでに腎線維化と不可逆的な損傷が進行していたため、腎障害の改善はなし。血清クレアチニンは5.9〜7.6mg/dLと悪化を続け、現在peritoneal dialysis腹膜透析開始の準備中

【Discussion and conclusion】

- 本症例では,3回の腎生検でGNを認めず,孤立性間質性腎炎のみであった.高力価のMPOANCAは経過中も持続していた

- 本症例では,副鼻腔炎の再発,多関節炎,肺炎と診断された肺浸潤が認められたが,これはMPO-AAVの他の全身症状であった可能性がある

- MPO-AAVの発症においては、MPO-ANCAの病原的役割というものは強く支持されていて、腎生検でGNを認めない場合でも、進行性の腎疾患と高力価のANCAが持続する患者においてAAVの診断を検討することが重要

血管炎における抗 MPO 抗体の発症メカニズム

好中球は細胞表面にMPO分子を発現する。そして、MPO-ANCAがこれらのMPO抗原と結合して好中球の脱顆粒を誘発し、活性酸素種と溶解酵素の放出、そして結果として内皮細胞障害を引き起こす

通常、感染や傷害に対する生理的反応は、白血球の活性化と毛細血管後静脈壁を越える脱血を伴うが、血管壁から離れるまで白血球は完全に活性化されない。MPO-AAVでは、白血球が血管内でANCAにより完全に活性化され(壁在性活性化)、内皮障害および小血管炎を引き起こす

2006年MPO-ANCA患者における急性腎不全の症例(下記の論文)

- 本患者の経過は,反復腎生検でGN病理学的所見を示さず間質性腎炎のみを示したにもかかわらず,腎機能障害がステージ5の慢性腎臓病まで進行した

- 再度の生検では糸球体硬化の悪化が認められ,これが3回目の生検時に見られたネフローゼ範囲の蛋白尿の原因

- 糸球体硬化に関する考察

- 最初の2回の生検でのサンプリングエラーによる未診断の半月体形成性糸球体腎炎によるもの

- 未治療の活動性TINによる広範囲の間質性線維化および尿細管萎縮の結果であった可能性

- クローン病、アダリムマブによる治療、PPI治療など、TINの複数のもっともらしい代替説明を持っていた。アダリムマブ治療と間質性腎炎との関連はあるものの、TINはアダリムマブ開始前であったため、時間経過を考えると、この患者の疾患の原因とは考えにくい

- PPI療法の中止は症状がありできなかった

- クローン病では間質性腎炎が認められるが、本患者ではクローン病の治療で腎臓病が改善しなかった。TINのこれらの代替説明に依存したため、診断が遅れ、腎不全が進行した

- TINとMPO-ANCAを有する患者では、糸球体病変がない場合でも、AAVの可能性を強く考慮する必要がある

- 高力価のANCA陽性の場合、間質性腎炎の他の説明も慎重に検討すべき

Transformation from Tubulointerstitial Nephritis to Crescentic Glomerulonephritis: An Unusual Presentation of ANCA-Associated Renal Vasculitis. Ren Fail. 2006;28(2):189-91.

2006年の症例

急性腎不全(ARF)とANCA陽性を呈し、TINから半月体形成性糸球体腎炎に変化した症例報告

【Case report】44歳男性

4週間の強い倦怠感と2週間前からの下肢の浮腫でで入院となった

〈検査所見〉

- クレアチニン9.6 mg/dL

- 尿検査では血液3+,蛋白4+で,尿沈渣中に赤血球20〜25個

- ANCAの間接免疫蛍光法検査では,1:320の力価で核周囲パターンが陽性であった.血清C3,C4補体濃度は正常

入院5日目に腎生検を施行

- 組織には25個の糸球体が含まれており、すべて正常

- しかし,間質および尿細管上皮に単核球のびまん性浸潤が認められた

〈その後の経過〉

原因不明のTINと診断し、入院6日目から低用量の経口プレドニゾロン(0.5mg/kg/日)を投与した

しかし,腎機能は改善せず,その後1か月間透析依存が続いた.入院30日目に実施した2回目の腎生検では,形態が大きく変化していた.10個の糸球体のうち6個に細胞性クレセントを伴う壊死性病変が認められた

免疫蛍光法では、糸球体および尿細管基底膜に免疫グロブリンや補体の沈着は認められず。

入院31日目から3日間連続でメチルプレドニゾロン1g/dayパルス静注を行い,その後プレドニゾロン1mg/kg/dayとシクロホスファミド2mg/kg/dayの経口投与を行った

入院43日目に透析補助を中止した。その後、腎機能は着実に改善した

【DISCUSSION】

- ANCA関連TINの機序は不明である

- 尿細管間質の変化が壊死性血管炎によって引き起こされる可能性はあるが、糸球体毛細血管以外の血管炎が腎生検の10%未満で確認されるため、この直接的関係はまだ立証されていない

- 間質性障害の発生や増幅には、免疫介在性機序が重要であることが認識されている

- 薬剤誘発性TINおよびTINとぶどう膜炎症候群におけるANCA力価の上昇の観察から、ANCAがTINの発症と何らかの関連がある可能性が示唆されている

- 臨床経過が TIN の比較的良性の経過と一致しない場合には、フォローアップ腎生検が推奨される